L'histoire étonnante d'une usine textile rue Pasteur à Mons-en-Barœul

Un article d'Alain Cadet paru dans La Voix du Nord le 22 avril 2015

Au milieu du XIXe siècle, Lille est un centre de production

textile de premier plan. La ville est florissante mais les ateliers sont petits

et malcommodes. Surtout, les nouvelles filatures ont besoin d’espace. En

Angleterre, on vient de mettre au point des machines pour filer et tisser d’une

longueur considérable. Ainsi, les nouvelles fabriques s’établissent-elles dans

des lieux où le terrain est bon marché. Beaucoup le seront à Moulins, un

quartier de Lille. Mais l’une d’elles est construite au bord de l’actuelle rue

Pasteur, à Mons.

Avec ses longs ateliers, ses toits en shed (en dents de

scie), elle est dans la tradition de l’architecture industrielle anglaise. Il

s’agit du tissage Ply et Faure, dirigé par les frères Faure, des investisseurs,

et André Ply, issu d’une grande école de commerce.

La maison d’André Ply, au 52, bis de la rue Pasteur existe

toujours, même si l’usine a disparu depuis très longtemps.

Ply et Faure est florissante jusqu’en 1914. Mais l’occupant

allemand s’empare ensuite des machines et saccage les locaux. Après-guerre,

l’usine sera reprise, dès 1919, par une entreprise lilloise, Jules Delos, avec

quelques machines de fortune. Ce n’est qu’en 1920 que, les dommages de guerre

aidant, l’activité va repartir. La production est réorientée vers la gamme

qu’avait développée, à Lille, cette entreprise spécialisée dans les tissus

industriels pour les huileries, usines de produits chimiques et colorants.

Elle propose aux industriels des appareils de filtrage de

l’huile des machines, prêts à l’emploi, et met au point des solutions

originales comme des tissus filtrants tissés à base de poils de chameaux ou de

chèvres et même de cheveux humains.

Sa clientèle est celle des plus grandes entreprises

françaises de l’époque. En 1923, le Monde Illustré, de passage à Mons, écrit :

« Grâce aux efforts et à la ténacité de ses dirigeants, l’exploitation a

maintenant repris son importance d’avant-guerre et tout fait prévoir qu’elle

est appelée à prendre prochainement une plus grande extension ».

Puis l’entreprise change de noms. Jules Delos devient

Mulliez et enfin Lechartier. C’est sous ce dernier nom que l’usine fermera ses

portes en 1959. Elle est alors remplacée par un immeuble résidentiel. A. C.

(CLP)

Embouteillage de bouteilles !

A signaler qu'il s'agirait des frères Onquiert. Le texte figurant au dos de cette photo et qui vient d'une agence de presse donnant une orthographe erronée.

La rue du Général-de Gaulle a été pendant des décennies le

véritable centre de la ville... surtout avant la guerre, quand la commune ne

comptait que 6 000 habitants.

On y trouvait les commerces, le bureau de poste, le

commissariat, la mairie. La plupart de ces magasins ont fermé mais quelques-uns

tiennent encore le coup contre vents et marées.

Pierre Parent est très représentatif de ces familles de

commerçants qui s'y sont succédé. Il est né, il y a 90 ans, à 50 m de son

domicile actuel. Il a déménagé plusieurs fois mais n'a pas quitté un minuscule

périmètre. « Je suis né au 177. C'est une des deux grandes maisons, parmi les

plus anciennes de la rue, qui s'avancent sur le trottoir, raconte-t-il. Avant,

ici, il n'y avait rien. C'était la campagne. Vers les années 1880, M. Lammens a

acheté le terrain. Il y a fait construire une brasserie à l'arrière et deux

maisons devant. L'une d'elle était un estaminet. Dans les années 1910, la

brasserie a fermé et l'estaminet a été acheté par M. Lutun ».

C'est un peu avant la naissance de Pierre, en 1920, que ses

parents, Lucien et Marie Lucie, prennent possession de cette maison. Celui qui

habite dans l'autre est Victor Lelièvre (il a été maire socialiste de la

commune de 1901 à 1919). L'immeuble est transformé en commerce de

quincaillerie. Marie Lucie accueille la clientèle tandis que Lucien embrasse le

métier d'électricien. Les affaires sont prospères, tant et si bien qu'en 1930

ils peuvent racheter la maison. Ils l'occuperont jusqu'à la fin de leur vie.

Pierre a un frère et une sœur : Jean-Marie, son aîné (il va

quitter la commune et fonder l'entreprise Valéo) et Marie-Thérèse, la benjamine

(actuellement âgée de 87 ans qui vit toujours dans la rue, quelques maisons

plus loin). Pierre ne se débrouille pas mal à l'école. Il est en route vers des

études supérieures. Un événement historique va bouleverser sa vie. « En 1936,

j'étais au collège, se souvient-il. Cette année-là, il y a eu une grande grève. Impossible de

trouver un ouvrier à Mons. Le carnet de commandes de mon père était plein. Il a

insisté pour que je devienne son associé ».

L'apprenti électricien devient très vite un ouvrier

confirmé. Au début des années 50, il prend la direction de l'affaire familiale.

Il achète deux maisons, juste à côté : le 165 (qui est toujours son domicile)

et le 167 (où il installe son magasin).

La semaine de soixante heures

L'entreprise Parent marche sur le bon pied pendant presque

30 ans. Yvette, son épouse, tient le magasin d'électricité et d'électroménager

tandis que Pierre, secondé par quelques compagnons, persévère dans le métier

d'électricien. « À cette époque, on ne parlait pas des 40 heures, témoigne-t-il. Je travaillais plus de

60 heures la semaine. Il n'y avait que le dimanche après-midi où j'étais de

repos mais je gagnais bien ma vie. On trouvait de tout dans le magasin, depuis

le petit matériel électrique jusqu'aux gros équipements électroménagers. Je

distribuais les radios Soneclair, les transistors Ortalix et les télévisions

Continental Edison. Le magasin était l'attraction de la rue. Je me souviens

qu'en 1953, pour le couronnement de la reine Elizabeth, il y avait une

trentaine de personnes agglutinées devant la vitrine à regarder la télévision

».

Au début des années 80, la concurrence des grandes surfaces

spécialisées devient rude. « À partir de 1984, je n'ai pratiquement plus rien

vendu, conclut Pierre. J'ai cessé mon activité en 1990 ». Le magasin

d'électroménager laissera place aux bureaux du Crédit du Nord, puis à une

agence d'intérim.

A. CA. (CLP)

Gonzague, l'artisan lunetier, succède à Daniel, rue du

Général-de-Gaulle (2/4)

La rue du Général-de-Gaulle a souvent été rebaptisée au fil

des années : route de Lille au XVIIIe siècle, rue de Roubaix jusque dans les

années 1920, Daubresse-Mauviez, avant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été

pendant des siècles la route passante qui menait de Lille à Roubaix. C'est

l'une des raisons de son développement.

Avant la construction des nouveaux quartiers, c'était le

centre-ville. On y trouvait la mairie et le bureau de poste. Après la guerre,

ce dernier a été reconverti en commerce : les Docks du Nord. Mais, dans les

années 1970, Daniel Lefebvre rachète le magasin pour y installer son commerce

d'optique.

« J'ai ouvert le 28 août 1976, confirme Daniel. Avant,

c'était une crémerie et un magasin d'alimentation. L'endroit était parfait. La

rue du Général-de-Gaulle est habitée surtout par des gens aisés dont beaucoup ont

déjà atteint un certain âge : la clientèle idéale pour acheter des lunettes. »

Effectivement, le magasin de Daniel Lefebvre est plébiscité par ses clients.

Dans la petite armoire en fer où il range leurs fiches individuelles, noircies

de sa petite écriture serrée, on trouve une grande partie de la ville. « J'ai

opté pour un système indépendant des grandes enseignes en mettant l'accent sur

la qualité : le travail bien fait, des verres hauts de gamme et bien centrés,

un bon service après-vente. »

Le magasin de Daniel a connu plusieurs générations de Monsois et cela aurait pu continuer encore de longues années : « Bien que possédant le nombre de trimestres suffisants pour prendre ma retraite, je n'avais pas prévu de partir, explique-t-il. L'optique, c'est ma vie. J'aurais pu continuer comme cela longtemps, peut-être 10 ans, jusqu'au moment où j'aurais été incapable de faire ce métier. C'est Gonzague qui m'a persuadé de lui vendre le magasin. »

Gonzague Souillé est un opticien de la jeune

génération, même si son enseigne, l'Artisan lunetier, souligne qu'il a le même

souci d'indépendance et de qualité que son prédécesseur. Il dirigeait à

Valenciennes un commerce d'optique qu'il a vendu, en juillet dernier, pour

raisons personnelles. « Je cherchais à

ouvrir un commerce dans la métropole lilloise, explique Gonzague. Mes enfants

sont scolarisés à Mons-en-Barœul, à deux pas d'ici. Sur le trajet de l'école,

je passais chaque jour devant ce magasin. Un soir, j'ai frappé à la porte, fait

la connaissance de Daniel. En très peu de temps, nous sommes arrivés à un

accord. » Ce qui a plu à Daniel, c'est que Gonzague poursuit la voie qu'il

avait tracée, du travail bien fait. Ce qui a séduit Gonzague, c'est qu'en

faisant l'acquisition de l'ensemble, il pouvait rénover le logement et le

magasin exactement selon ses vœux. Le 31 décembre 2011, Daniel a fermé les

portes de son magasin. La semaine dernière, après des travaux de rénovation

importants, Gonzague a inauguré officiellement son nouveau commerce. « J'espère pouvoir agrandir la clientèle,

souligne-t-il. J'ai complètement informatisé la gestion de façon à pouvoir

proposer à mes clients le tiers payant. Je vise une clientèle de toutes les

générations, de tous les milieux sociaux. » On souhaite une longue route à

Gonzague... avant qu'il ne prenne sa retraite, à son tour, vers les années

2048. • A. CA. (CLP)

Le magasin de Daniel a connu plusieurs générations de Monsois et cela aurait pu continuer encore de longues années : « Bien que possédant le nombre de trimestres suffisants pour prendre ma retraite, je n'avais pas prévu de partir, explique-t-il. L'optique, c'est ma vie. J'aurais pu continuer comme cela longtemps, peut-être 10 ans, jusqu'au moment où j'aurais été incapable de faire ce métier. C'est Gonzague qui m'a persuadé de lui vendre le magasin. »

Quand la rue du Général-de-Gaulle possédait deux librairies

(3/4)

Avant la construction des nouveaux quartiers, la rue du

Général-de-Gaulle était le cœur de la ville. Le tramway y passait et beaucoup

d'administrations y étaient implantées. C'est là que se trouvaient la plupart

des commerces : boulangeries, boucheries, marchands de légumes, modistes,

poissonnier, fleuriste, grainetier, coiffeur etc. Au même niveau de la rue, se

faisant face, aux numéros 146 et 155, cohabitaient deux librairies.

Celle du côté pair, de mémoire de Monsois, a toujours existé

: « La librairie était déjà là avant la guerre, se souvient Pierre Parent, lui

même longtemps commerçant dans la même artère. Elle était tenue par Ninette.

C'était une grande et belle demoiselle, très plaisante. On aimait bien venir

dans son magasin et la blaguer (toujours dans le bon sens du terme). Elle était

un peu plus âgée que nous et on ne lui connaissait aucune aventure. On lui

disait qu'elle allait rester vieille fille. Un jour, Ninette nous a annoncé

qu'elle allait se marier avec mon ami Jean Dequidt. Ensemble, ils ont eu six

enfants. Le mois dernier, je suis allé à son enterrement. Elle avait 95 ans. »

Les sœurs De Berny succèdent à Ninette. Elles seront, pendant plusieurs

dizaines d'années, les seules libraires desservant les habitants du vieux Mons.

Mais, le 1er janvier 1964, un autre marchand de journaux

s'installe, de l'autre côté de la rue. Le vaste local comprenant deux parties

distinctes, un atelier d'imprimerie et un magasin de souvenirs appartenant à

Pierre et Odette Potier, sont vendus à Brigitte et Pierre-Achille Lemaire.

Les nouveaux acquéreurs, entendent prolonger l'activité mais

à leur façon. « Ce qui nous a plu, se souvient Pierre-Achille, c'est que les

locaux étaient très grands. Il était possible d'y installer une imprimerie

ainsi qu'un commerce. A l'étage, on pouvait faire un grand appartement et loger

une famille. » Tandis que Pierre-Achille (et son associé, Francis

Decarpentries) organisent leur atelier, Brigitte imagine la reconversion du

magasin. « Je voulais non seulement vendre de la papeterie et des journaux mais

aussi proposer des livres aux clients, explique-t-elle. Au début, ce n'était

pas facile. Il est probable que la clientèle que je me suis constituée s'est

faite au détriment de l'autre magasin. Puis les choses se sont stabilisées :

chacun avait sa propre clientèle, chaque client avait sa préférence et la

cohabitation se passait plutôt bien. » Brigitte se souvient que beaucoup de ses

clientes venaient aussi pour faire la conversation. Le dimanche matin, après la

messe, les paroissiennes s'y pressaient nombreuses. C'est alors que l'on voyait

souvent le maire de l'époque venir acheter son journal. Le magasin était

prospère. Malgré la concurrence de plus en plus vive des grandes surfaces, un

rapport de la chambre de commerce daté de 1985 souligne le dynamisme de la rue

du Général-de-Gaulle, en général, et de cette librairie en particulier.

L'imprimerie gagne de nouveaux clients tant et si bien que, pour s'agrandir,

elle doit déménager, rue Léon-Blum.

En 1996, Brigitte cède le magasin. Aujourd'hui, l'Imprimerie

monsoise existe toujours. Elle est dirigée par Fabien Lemaire et par Jean-Luc

Decarpentries (le fils de Francis). Elle emploie une soixantaine de personnes. Le magasin de Brigitte Lemaire est devenu aujourd'hui une

banque tandis que, de l'autre côté, la librairie concurrente a laissé place à

un salon de coiffure.

• A. CA. (CLP)

À la recherche des boutiques disparues de la rue du

Général-de-Gaulle (4/4)

Avant la construction du Nouveau Mons, la rue du

Général-de-Gaulle était le cœur de la ville. C'est là qu'étaient implantés la

plupart des commerces. Côté pair, du numéro 136 au 140, on trouvait une

boulangerie, une marchande de chapeaux et un coiffeur.

Au 136, de mémoire de Monsois, il y a toujours eu une

boulangerie. Le magasin était en façade, tandis qu'à l'arrière, un vieil

atelier du XIXe siècle avait été

reconverti en fournil avec son four à bois. Les boulangers se nommaient

Plouvier. Ils étaient déjà là, avant-guerre. Leur boutique était incontournable

pour les paroissiennes qui venaient y acheter leur gâteau dominical après la

messe. Côté pain, Gaston, le patron, faisait dans la simplicité : « Quand

j'étais gamin, la baguette n'existait pas, se souvient Pierre Parent, leur

voisin d'en face. Il n'existait que deux pains : le petit de 900 g et le gros

d'1,5 kg. On en achetait beaucoup. À l'époque, il se disait que le pain était

bon pour la santé. » En 1965, Mireille et Robert Derveaux prennent la succession.

Robert, qui a fait ses études de pâtissier à Zurich, élabore le meilleur Forêt

Noire de la Métropole. Sa pâtisserie s'impose dans les baptêmes, les mariages

et les fêtes de la ville. Certaines de ses pièces montées en nougatine,

représentant l'église Saint-Pierre ou encore une rame de métro (le jour de

l'inauguration de la ligne) avaient bien du mal à rentrer dans sa camionnette.

La boulangerie de Robert et Mireille va employer six personnes. Elle sera l'une

des réussites commerciales de la rue jusqu'à la fin de leur activité en 1996.

Au 138, il y avait un commerce de chapeaux. Il était tenu

par les dames Vermeulen (mère et fille). Toute la production était fabriquée

sur place, dans l'arrière-boutique... le plus souvent sur mesure. « Deux femmes

seules tenaient le magasin, témoigne Pierre Parent. Elles étaient très

gentilles mais réglées comme un indicateur de chemin de fer. Après la guerre,

j'ai refait l'électricité de la maison et démonté les tuyaux de gaz du réseau

urbain. Vers 6 heures du soir, elles ont commencé à être nerveuses. J'ai fini

par comprendre que c'était l'heure où elles mangeaient leur soupe... puis

allaient se coucher. »

Au 140, il y avait un coiffeur. Il avait succédé à un marchand de vins et liqueurs, les établissements Lallieux. Paul Braconnier coiffait les hommes tandis que sa femme, Marie-Thérèse, s'occupait des femmes. « C'était un salon de coiffure très atypique, se souvient Pierre-Achille Lemaire qui, à l'époque, habitait en face. Une permanente, à Lille, durait deux heures. À Mons, il fallait compter la matinée ou l'après-midi. À la moindre occasion, on allait chercher l'accordéon ou le violon et l'on chantait et jouait de la musique. C'était autant un orchestre qu'un salon de coiffure ! » Paul, qui connaissait la plupart des airs d'opéras, était capable de faire la conversation en musique... même sa facture il la chantait aux clients ! Il jouait d'une bonne demi-douzaine d'instruments différents. Chaque samedi soir, après la fermeture du magasin, on voyait arriver de tous les quartiers de la ville, leur instrument sous le bras, leurs amis mélomanes. Marie-Thérèse se mettait au piano, Paul au violon et toute la rue profitait d'un concert de musique de chambre gratuit mais de grande qualité.

Au 140, il y avait un coiffeur. Il avait succédé à un marchand de vins et liqueurs, les établissements Lallieux. Paul Braconnier coiffait les hommes tandis que sa femme, Marie-Thérèse, s'occupait des femmes. « C'était un salon de coiffure très atypique, se souvient Pierre-Achille Lemaire qui, à l'époque, habitait en face. Une permanente, à Lille, durait deux heures. À Mons, il fallait compter la matinée ou l'après-midi. À la moindre occasion, on allait chercher l'accordéon ou le violon et l'on chantait et jouait de la musique. C'était autant un orchestre qu'un salon de coiffure ! » Paul, qui connaissait la plupart des airs d'opéras, était capable de faire la conversation en musique... même sa facture il la chantait aux clients ! Il jouait d'une bonne demi-douzaine d'instruments différents. Chaque samedi soir, après la fermeture du magasin, on voyait arriver de tous les quartiers de la ville, leur instrument sous le bras, leurs amis mélomanes. Marie-Thérèse se mettait au piano, Paul au violon et toute la rue profitait d'un concert de musique de chambre gratuit mais de grande qualité.

Aujourd'hui, ces trois commerces sont devenus des lieux d'habitation très différents. • A. CA. (CLP)

------------------------------------

Daniel a réinventé la campagne à la ville et vit dans son

coin de nature

On trouve Daniel dans un vaste terrain entouré de maisons,

au milieu de ses légumes et de ses animaux : Une oasis de nature au milieu de la ville.

Son accès

difficile l'a, pour l'instant, préservée des programmes immobiliers. Daniel

approche de l'âge où il convient de prendre sa retraite. « J'ai eu une enfance difficile, je me suis

replié sur moi-même, dans mon monde, avec la terre et les animaux. » Daniel

exerce de longues années le métier de garçon de ferme, du côté de Rosendaël et

de Cassel. La mécanisation détruit sa profession.

Le voici qui revient en

ville, près de son lieu de naissance. « Ici, je me suis aménagé un petit coin

de campagne, explique-t-il en montrant du doigt les arbres qui l'entourent. je

suis fait pour la terre et la nature. » Sur son terrain, on ne trouve que des

légumes cultivés de manière ancestrale. Il fabrique lui-même son compost et ses

engrais. « Mes légumes sont 100 % biologiques », poursuit-il. Daniel pratique

la culture de serre et de plein champ, protégée du gel par une bâche ou des

oiseaux par un filet.

Daniel élève aussi des animaux, des oies, des canards et des

poules. À l'entrée de l'enclos, un énorme coq français monte la garde en

poussant des cocoricos. « Celui-là, c'est Coco, un vrai chien de garde. Quand

il est comme ça, ça veut dire qu'il va charger », prévient-il. Une fois rentré,

Daniel lui parle doucement et, bientôt, Coco se met à caqueter paisiblement au

diapason des poules qui l'entourent. Daniel distribue ses oeufs et ses légumes

aux habitants de la rue. On lui apporte des petits plats cuisinés, on lui fait

des cadeaux à Noël... « Je touche le RSA. Avec ça, je peux tout juste payer le

loyer pour mon F2. » Il récupère les vieilles ferrailles et les objets laissés

pour compte, le jour des encombrants. Ainsi, il a pu installer un trampoline et

un petit terrain de football, au milieu de son jardin, pour que les enfants du

voisinage puissent y jouer.

« Les enfants et les voisins sont très gentils avec moi,

conclut-il. Je suis très pauvre. J'ai juste de quoi manger mais je suis très

heureux. C'est la vie dont j'ai toujours rêvé. Un jour ou l'autre, ils

arriveront probablement à construire ici des immeubles... J'espère qu'ils

attendront que je sois mort. » Néanmoins, Daniel a planté un nouvel arbre, ce

matin. • A. CA. (CLP )

----------------------------------------

De Mons à Wazemmes : il était une fois le gaz de ville. (II/II)

Pierre, qui est né avant la guerre, a connu l’allumeur de

réverbères (I/II)

Publié le 27 juin 2012 par AC (CLP)

Le réseau de gaz urbain, compte tenu de la situation

excentrée de la commune, est arrivé très tôt. À la fin du XIXe siècle la

plupart des maisons des rues principales et les belles demeures étaient

raccordées. Le gaz de ville évoque une époque révolue mais beaucoup de Monsois

s’en souviennent encore.

Pierre Parent est né en 1922, rue du Général De Gaulle. Il y

habite encore. Il se souvient, comme c’était hier, du système d’éclairage

urbain avec ses réverbères répartis, de loin en loin, tout au long de la rue :

« J’ai toujours connu ce bec de gaz que l’on peut voir, installé en mitoyenneté,

entre ma maison et l’ancien bureau de poste. C’est peut-être pour cela qu’on avait

choisi cet endroit ? Ou parce que la navette du tramway I barré qui reliait

Lille à Roubaix, s’arrêtait ici ? Je n’en sais rien ! En tout cas, avant la

guerre, la nuit, il éclairait la rue ! »

Le I barré roulait de jour comme de nuit : « On le voyait

arriver de loin avec son phare avant et, une grande lumière à l’arrière »,

poursuit Pierre. « C’était un abat-jour,

avec 5 lampes de 110 V, en série, à l’intérieur, parce que la tension du trolley qui

alimentait la rame était de 550 V. Il faut avoir été électricien pour savoir

des choses comme ça ! Il arrivait que la perche à roulette, qui faisait contact

avec le câble électrique, sorte de son logement. A ce moment-là, le wattman le

replaçait avec une grande canne et cela produisait d’énormes gerbes d’étincelles

». Ce spectacle des tramways la nuit, à la lumière des réverbères à été évoqué

dans un spectacle Son et lumière, donné au Fort. On voyait les gerbes

d’étincelles et l’électricien qui vendait des postes radio, tempêter parce que

cela produisait d’énormes parasites dans les émissions de Radio Lille. Ce

marchand de postes a réellement existé. C’était Lucien Parent, le père de

Pierre.

« Il y avait une

canalisation de 30 mm qui courait dans toute la ville à la base des

façades » enchaîne l’ancien

l’électricien. « Au niveau de chaque lampadaire et de chaque maison, on avait

aménagé un T, au bout duquel remontait

le tuyau d’alimentation. On a démonté les tuyaux extérieurs, mais, dans la plupart des

vieilles maisons de la ville, ceux de l’intérieur sont encore là, enfouis dans

les murs ».

Le clou du récit de Pierre, c’est l’évocation de l’allumeur

de réverbères de son enfance. L’employé de la Compagnie du gaz passait chaque

jour, dimanches et fêtes compris, qu’il pleuve ou qu’il neige. « Il

arrivait à l’heure du lever et du

coucher du soleil. Il avait une grande perche avec laquelle il actionnait un

robinet à bascule muni d’anneaux. Alors, le gaz, enflammé par une veilleuse

(qui n’était jamais éteinte) entrait dans le manchon et brûlait avec une belle

lumière jaune. Je revois encore la scène comme si j’y étais ».

Pierre n’a pas oublié

le geste de l’allumeur de réverbères. Avec sa gaffe de pêche au gros, il a tenu

à montrer le geste antique de l’employé de la Compagnie Continentale. Il a

exigé que la scène soit photographiée à la tombée de la nuit parce que c’est

ainsi que cela se passait réellement…

dans ce temps-là.

De Mons à Wazemmes : il était une fois le gaz de ville. (II/II)

Publié le 27 juin 2012 par AC (CLP)

Le réseau de gaz urbain, compte tenu de la situation

excentrée de la commune, est arrivé très tôt. À la fin du XIXe siècle, la

plupart des maisons des rues principales et les belles demeures étaient

raccordées. Le gaz de ville évoque une époque révolue. Au début du XXe siècle,

c’était pourtant le symbole de la modernité et du confort.

En ce temps-là, la commune est un bourg rural. Elle est

proche de Lille, mais préservée de toute pollution. Beaucoup de riches familles

y font construire de luxueuses résidences… parfois des châteaux. En 1882, la commune de Mons-en-Barœul signe

une convention avec la Compagnie Continentale du Gaz de Londres. Elle autorise

cette dernière à implanter un réseau de canalisations de gaz et à raccorder les

habitations. C’est une multinationale puissante. Elle a obtenu la concession

exclusive de la plupart des grandes villes européennes : Paris, Lyon,

Bruxelles, Vienne et, en 1832, Lille. Dans la métropole, année après année,

elle augmente son rayon d’action, annexant, une par une, les communes

avoisinantes. La Compagnie construit trois immenses usines à gaz : Saint André,

Vauban et Wazemmes. Cette dernière dessert Fives, le faubourg Saint Maurice et très

probablement le réseau communal.

Tandis que les Monsois fortunés profitaient d’un cadre bucolique et du confort moderne, à

Wazemmes, c’était un autre paysage. Fred Laporte, dans Voyage autour de

Lille, en 1932, note qu’en sortant de l’Hôpital

Général (actuellement le lycée Montebello) il voit « les gazomètres de

l’Usine à Gaz », et plus loin, il décrit

une usine :« Elle a une superficie est de 18.000 mètres carrés et vingt fours à

cornues. La colonne de coke mesure 20 m de hauteur. Les deux usines consomment

60.000 tonnes de charbon qui vient par le canal ». L’auteur emploie le ton du

guide touristique. Pour les Wazemmois, c’est une autre chanson. La combustion

de la houille provoque en permanence des fumées et des émissions de gaz,

nauséabonds et toxiques. Régulièrement, pendant presque un siècle, quelques riverains idéalistes,

s’emploieront à tenter de faire fermer

l’usine… en vain ! L’alimentation en gaz représente un enjeu énorme.

En 1925, à Mons, on

installe le réseau électrique. Le déclin du gaz n’est pas immédiat. La commune

est très étendue et les maisons éparpillées. Le raccordement est beaucoup plus

onéreux que dans un réseau urbain plus dense. « Avant la guerre, il n’y avait

que les riches qui avaient l’électricité », se souvient Pierre Parent. A l’époque,

il travaillait chez son père, le premier électricien de Mons. « Les gens

voulaient quand même avoir la radio. Elle marchait sur batteries. Je me

souviens que mon premier boulot, dans les années 36-38 consistait à recharger

les accus des clients, à remettre de l’acide et à vérifier la corrosion des

contacts. Il y avait tout un atelier, au magasin, qui ne faisait que cela ». La

guerre va donner un coup d’accélérateur à la restructuration urbaine et

précipiter la mort du réseau de gaz de ville. Pierre Parent se souvient,

qu’après la Libération, il a démonté, à grande échelle, les réseaux de gaz et installé l’électricité dans les maisons.

Pourtant, il faudra attendre 1962 pour que le réseau électrique atteigne la

totalité des rues de la ville.

-----------------------------

Franck Ghesqière, Gabriel Levieuge et Sébastien Loutreau –

architectes

Publié le 18 mars 2011 par AC (CLP)

Grâce au LAM de Villeneuve-d’Ascq, trois architectes monsois

passent leurs vacances à la ferme sans quitter leur bureau.

Depuis huit ans, le cabinet d’architectes Navarro

– Levieuge s’est installé rue du général De Gaulle à la place d’un magasin de

plomberie.

Il s’agit d’un choix délibéré. Pourquoi un cabinet

d’architectes ne serait-il pas une boutique directement accessible comme peut

l’être une boucherie ou une boulangerie ? Ainsi, on le devine, les architectes

de ce cabinet travaillent surtout pour les particuliers… mais, pas uniquement.

Trois d’entre eux, Franck Ghesqière, Gabriel Levieuge et

Sébastien Loutreau viennent de terminer une commande très spéciale pour le LAM

(Lille métropole musée d’art moderne d’art contemporain et d’art brut). Il

s’agit d’un travail de plus de trois mois sur la ferme de la Menegate qui se

trouve au bord de l’autoroute Lille-Dunkerque, au niveau de Steenwerck. On voit

immédiatement que ce long travail collaboratif les a marqués : lorsque l’un

commence une phrase c’est souvent l’autre qui la termine.

« Cette ferme de la Menegate, presque tous les habitants de

la région la connaissent », entament-ils. « Elle fait partie de notre inconscient

collectif avec ses fusées, ses avions ou ses canons pointés sur un adversaire

imaginaire, c’est un objet onirique et baroque. En une seconde et demie, à 130

km/h, elle offre à l’automobiliste son spectacle fugitif. »

L’intérêt du LAM pour ce bout perdu de Flandre est double.

C’est un lieu fragile dont il est important de garder la trace… en même temps

c’est une reconnaissance de son propriétaire, Arthur Vanabelle, un disciple

septentrional du facteur Cheval qui façonne son univers depuis un demi-siècle.

« Notre proposition a été celle d’effectuer un travail

précis d’architecte, appliqué au lieu », poursuit le trio. « Pour réaliser

notre maquette au 100ème, nous avons passé trois jours complets sur le terrain

en compagnie d’Arthur. Nous avons mesuré, photographié, inventorié, repéré la

place de chaque objet et sa logique de fabrication. Nous avons travaillé à la

manière des archéologues qui découvrent avec la plus grande précaution un

univers englouti. Nous avons réalisé, en quelque sorte, un Polaroïd de cette

ferme dans l’état où elle se trouve aujourd’hui.»

Nos trois architectes ont eu le privilège de pouvoir

pénétrer dans l’atelier d’Arthur. Un bric-à-brac d’objets récupérés (vieux pots

de peinture, ustensiles agricoles, objets improbables découverts au détour d’un

chemin) et de vieux outils datant de plus d’un demi-siècle. « Nous nous sommes

inspirés de sa façon de travailler », expliquent-t-ils. «Nous avons-nous-mêmes

récupéré les vieux accessoires de bureau : une pointe de compas rouillé, par

ci, une capsule de rubans de machines à écrire par là et transformé tout cela

en canons en fusées, identiques aux originaux mais 100 fois plus petits !

C’était très ludique : aucune responsabilité juridique ou technique… de vraies

vacances malgré les horaires chargés.»

Au-delà du pur travail d’architecte, nos trois compères ont

particulièrement apprécié la personnalité d’Arthur : « Arthur est un rêveur qui a les deux pieds

bien ancrés sur sa terre. Il est à la fois proche du monde de l’enfance et

capable de se projeter dans un nouvel univers. C’est un personnage fantastique

qui vit dans la plus totale liberté ».

-----------------------------------------------------

Mons-en-Barœul : la passion pour le château Vaissier selon

Gilles Maury

Publié le 30/11/2013 par La Voix du Nord

Le livre de Gilles Maury, « Le Château Vaissier », vient de

paraître. Il retrace l’histoire de cet édifice construit fin XIXe siècle,

notamment grâce au savoir-faire d’artisans monsois.

Son auteur, architecte, enseignant-chercheur à l’école

supérieure d’architecture de Villeneuve-d’Ascq étudie le sujet depuis

longtemps. D’abord dans sa thèse de doctorat à l’université de Versailles

Saint-Quentin (en 2009), puis avec cet ouvrage aujourd’hui. « Finalement, ce

travail universitaire a abouti à un livre pour le grand public, explique

l’auteur. Cette réécriture a bénéficié des nouvelles informations et qui ont

enrichi ma réflexion. »

Le Château Vaissier, construit en 1891 et 1892 sur le

territoire de la commune de Tourcoing (à la limite de Roubaix, Croix et

Mouvaux), est l’œuvre de l’architecte Charles Dupire-Rozan. Son commanditaire,

Victor Vaissier, était le patron charismatique des Savonneries du Congo. Ainsi,

appelait-on aussi le bâtiment, « Palais du Congo ». Il méritait bien son nom.

Avec 1 200 m² habitables, 600 m² de terrasse supérieure, c’était la plus vaste

demeure privée au nord de la Loire. Elle possédait sa propre usine d’électricité

pour faire briller la nuit son dôme de verre de 35 m de haut. Construit sur le

modèle des palais de l’Inde, « le Château » était un objet architectural

unique. Victime de la spéculation immobilière, il fut détruit en 1929 tandis

que le terrain était revendu parcelle par parcelle.

Aujourd’hui, seuls subsistent les pavillons du concierge et

du jardinier ainsi que la grille monumentale. « C’est une perte cruelle pour le

patrimoine français, regrette Gilles Maury. C’était le summum des arts décoratifs

du XIXe siècle. » Ce palais était recouvert de stuc et des céramiques de

l’entreprise monsoise Désiré Delgutte et fils. « C’était probablement la

meilleure entreprise en France à la fin du XIXe siècle, révèle Gilles Maury.

L’architecte et le commanditaire ne lésinaient pas sur les prix. Les

entreprises choisies étaient les meilleures du moment. »

Une véritable enquête policière

Gilles Maury a pu connaître avec précision le travail de cet

atelier du Barœul, grâce aux archives de la famille mises à sa disposition par

Annie Beaurenaud, l’arrière-petite-fille de Désiré. Ailleurs, il a eu bien des

difficultés à reconstituer le puzzle. Les archives de l’architecte et de la

famille Vaissier avaient disparu. Il n’existait aucun permis de construire,

aucun plan. « La principale difficulté, c’est qu’il n’existait plus rien.

Hormis quelques éléments mineurs, tout avait été détruit, regrette Gilles

Maury. Je me suis lancé dans un travail d’archéologie où toute fouille était

interdite parce que tout vestige avait disparu. »

L’auteur se lance dans une véritable enquête policière à

partir de la profusion des cartes postales du début du siècle. Il trouve aussi

dans une vieille revue un plan du rez-de-chaussée. Les actes notariés ou

factures lui permettent de déduire la forme et les dimensions de chaque pièce.

Il retrouve aussi dans les demeures roubaisiennes et tourquennoises des bouts

de « Château », portes, fenêtres, éléments décoratifs, vendus pour quelques

sous lors de la démolition. Enfin, le musée de la Piscine a commencé à

constituer un « fonds Vaissier », rachetant tous les éléments remarquables

possibles ayant appartenu à ce « Palais du Congo ».

Gilles Maury convie le lecteur à découvrir cette

passionnante enquête à travers un livre précis et érudit qui se lit comme un

roman. A.C. (CLP)

Le Château Vaissier, palais orientaliste d’un savonnier de

Roubaix aux Éditions Picard. Le Musée de la Piscine de Roubaix consacrera une

exposition à Victor Vaissier et à son « Palais du Congo » en 2015.

-------------------------------------------------------------------

Fidèle au poste, Albert Dehout a dirigé son entreprise d’ébénisterie pendant 40 ans

Cliquez sur l'image pour agrandir l'article paru dans La Voix du Nord sous la plume d'Alain Cadet le 7 février 2014

Photos © Association Eugénies / Jacques Desbarbieux

Reproduction interdite sans accord

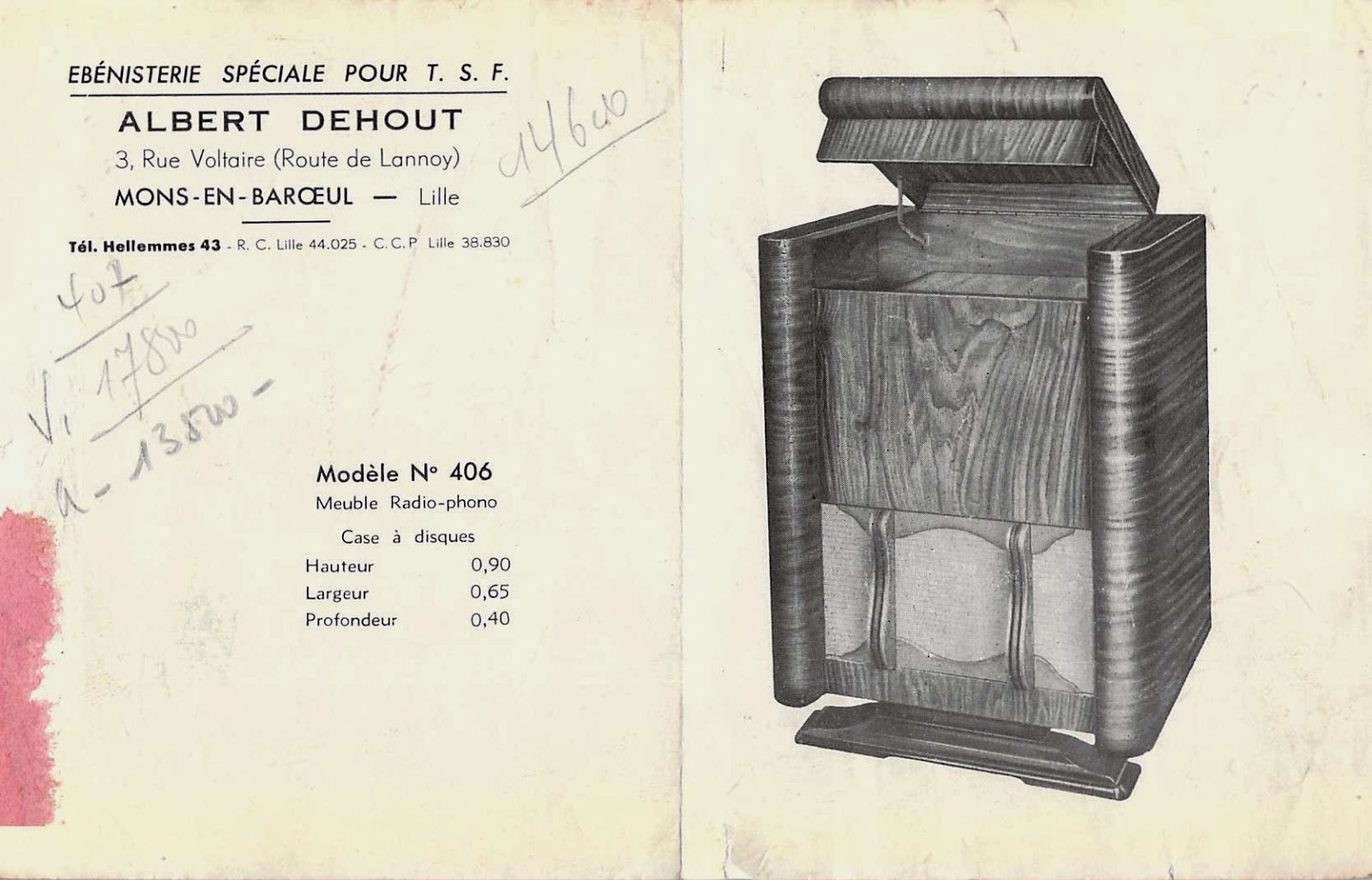

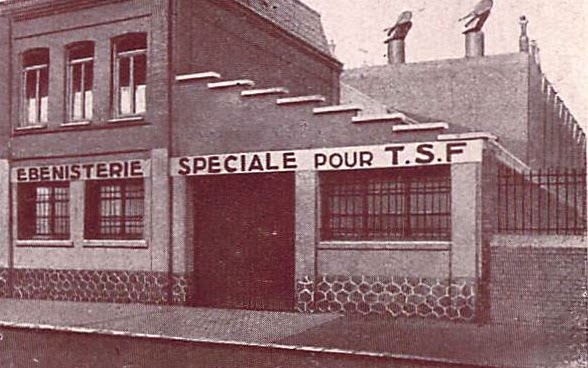

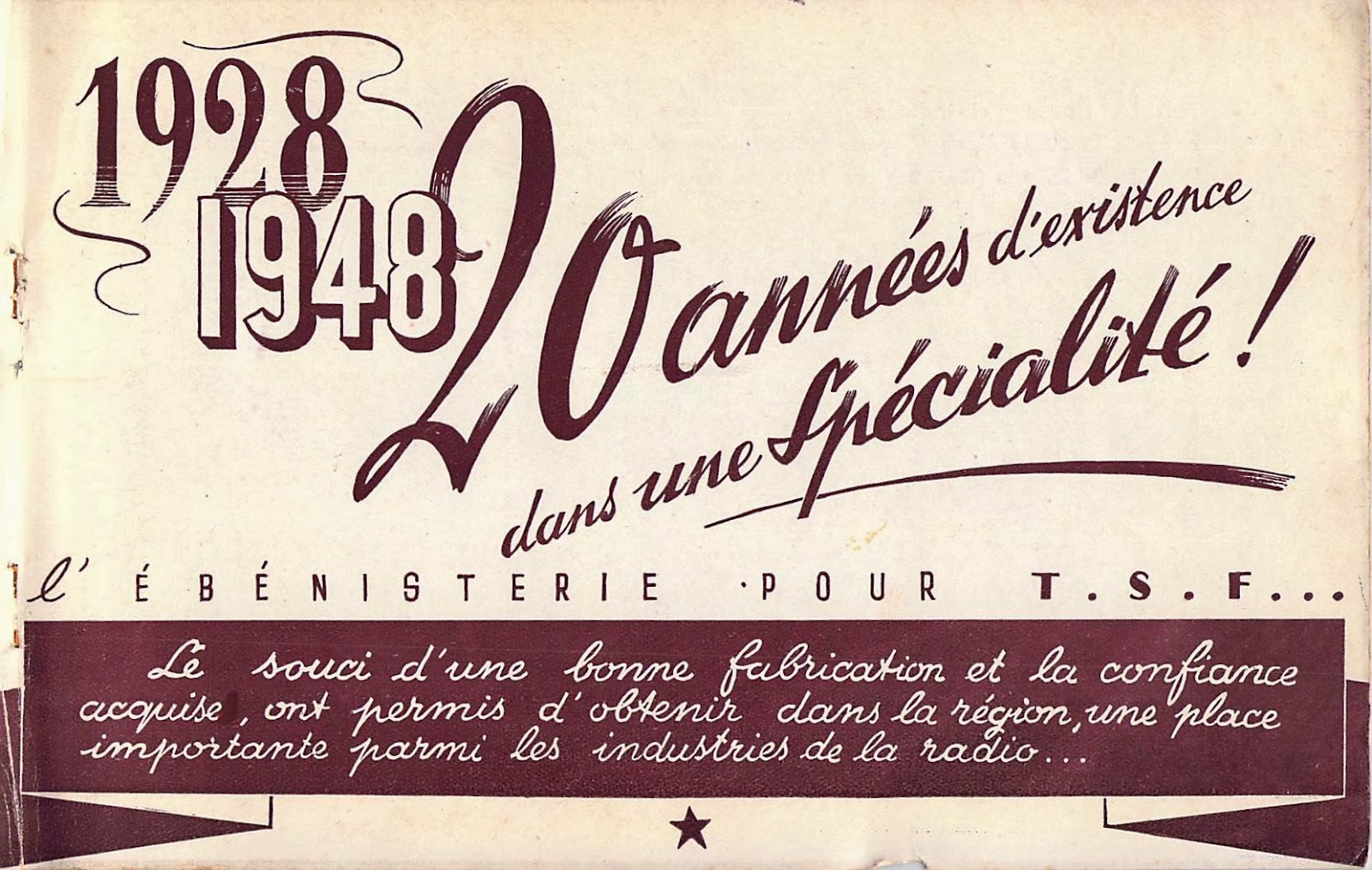

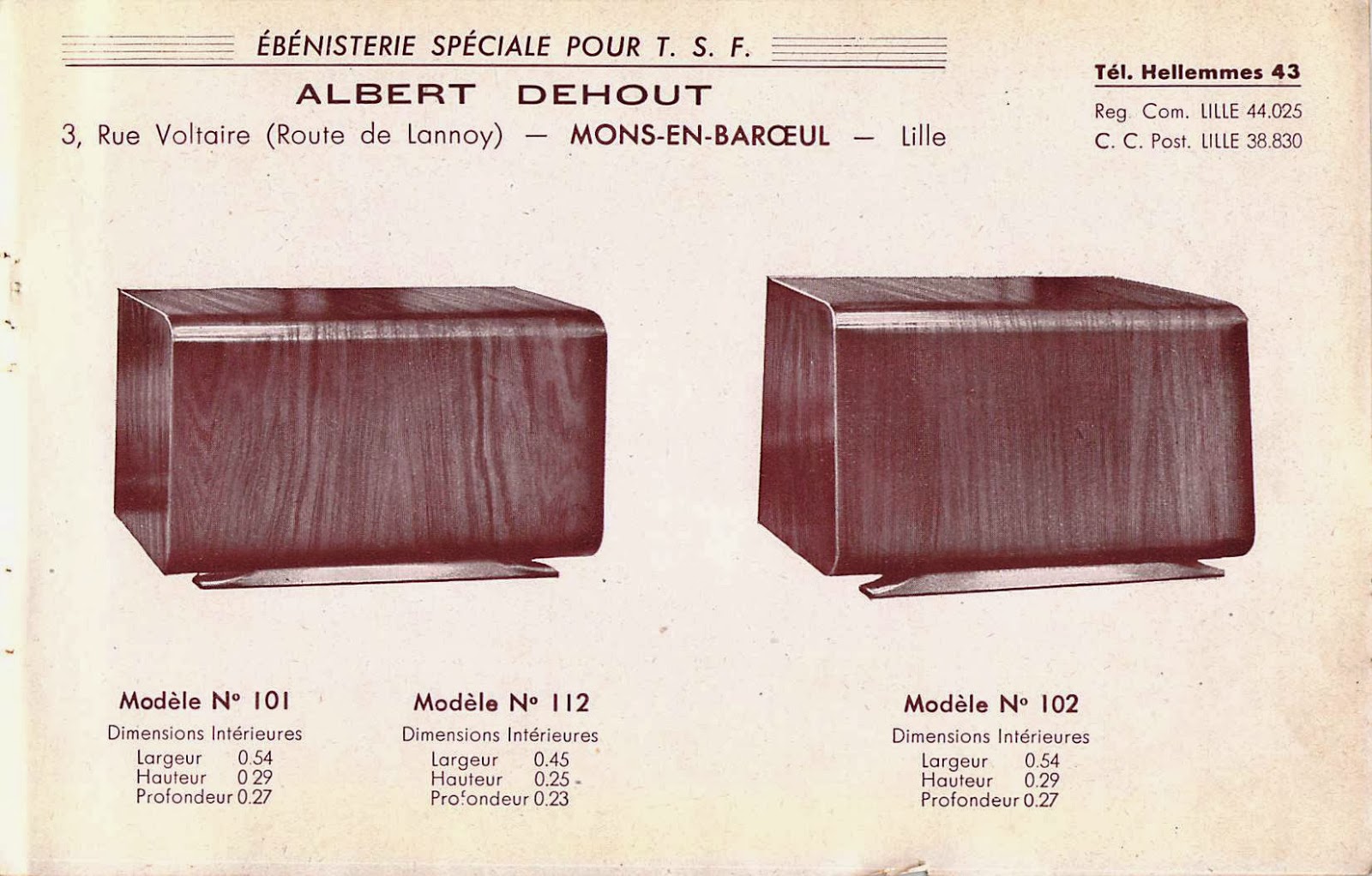

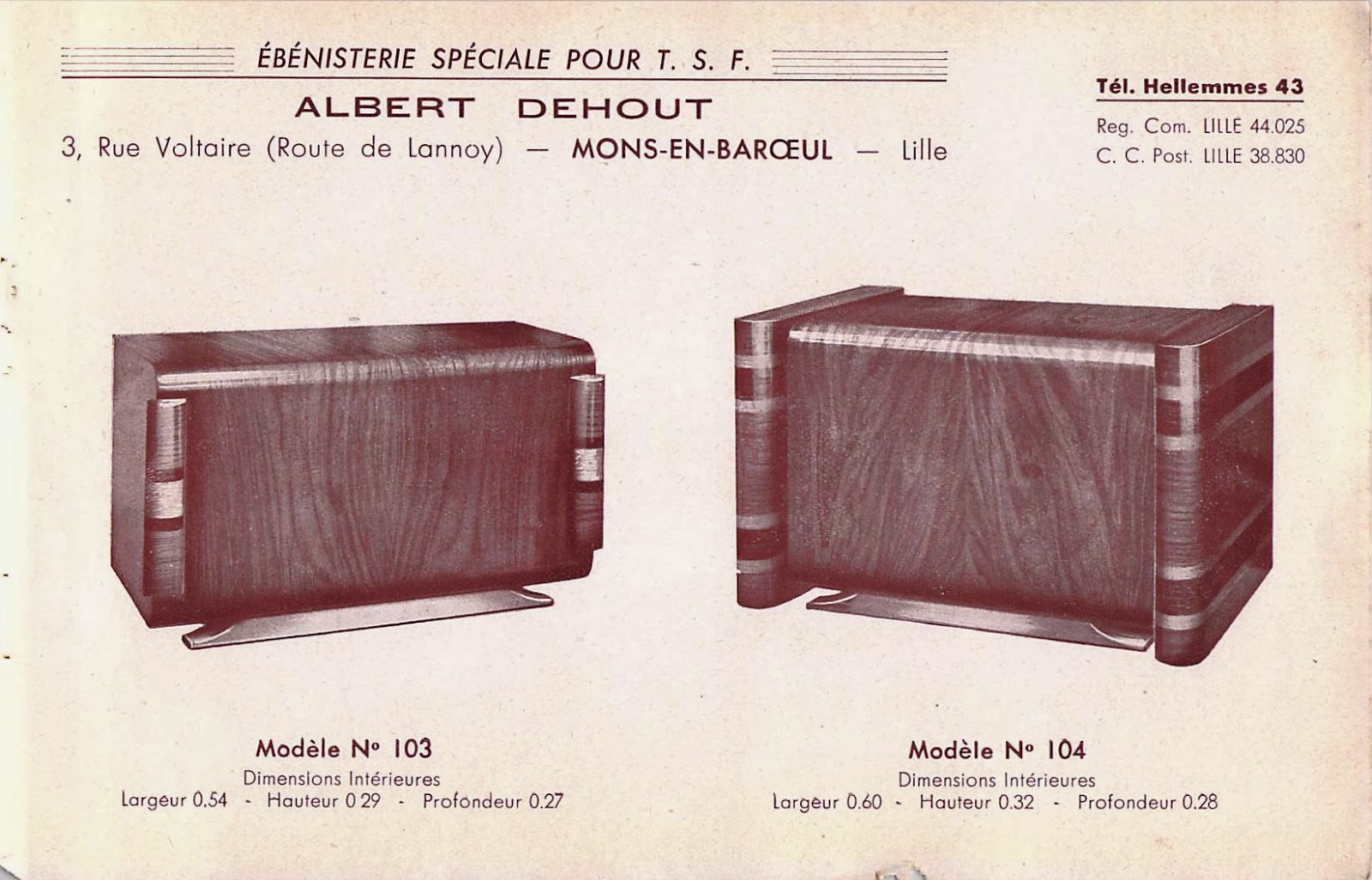

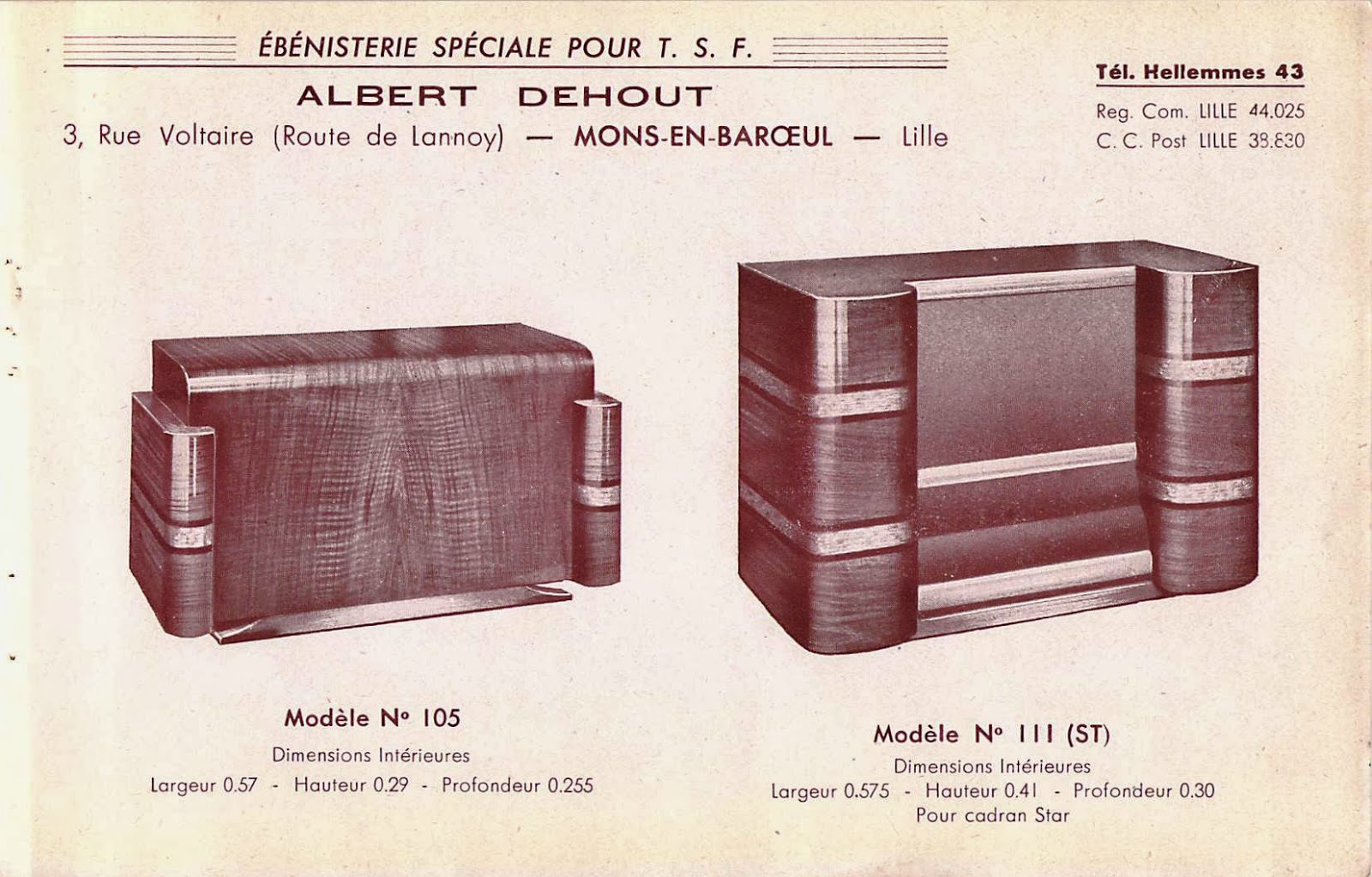

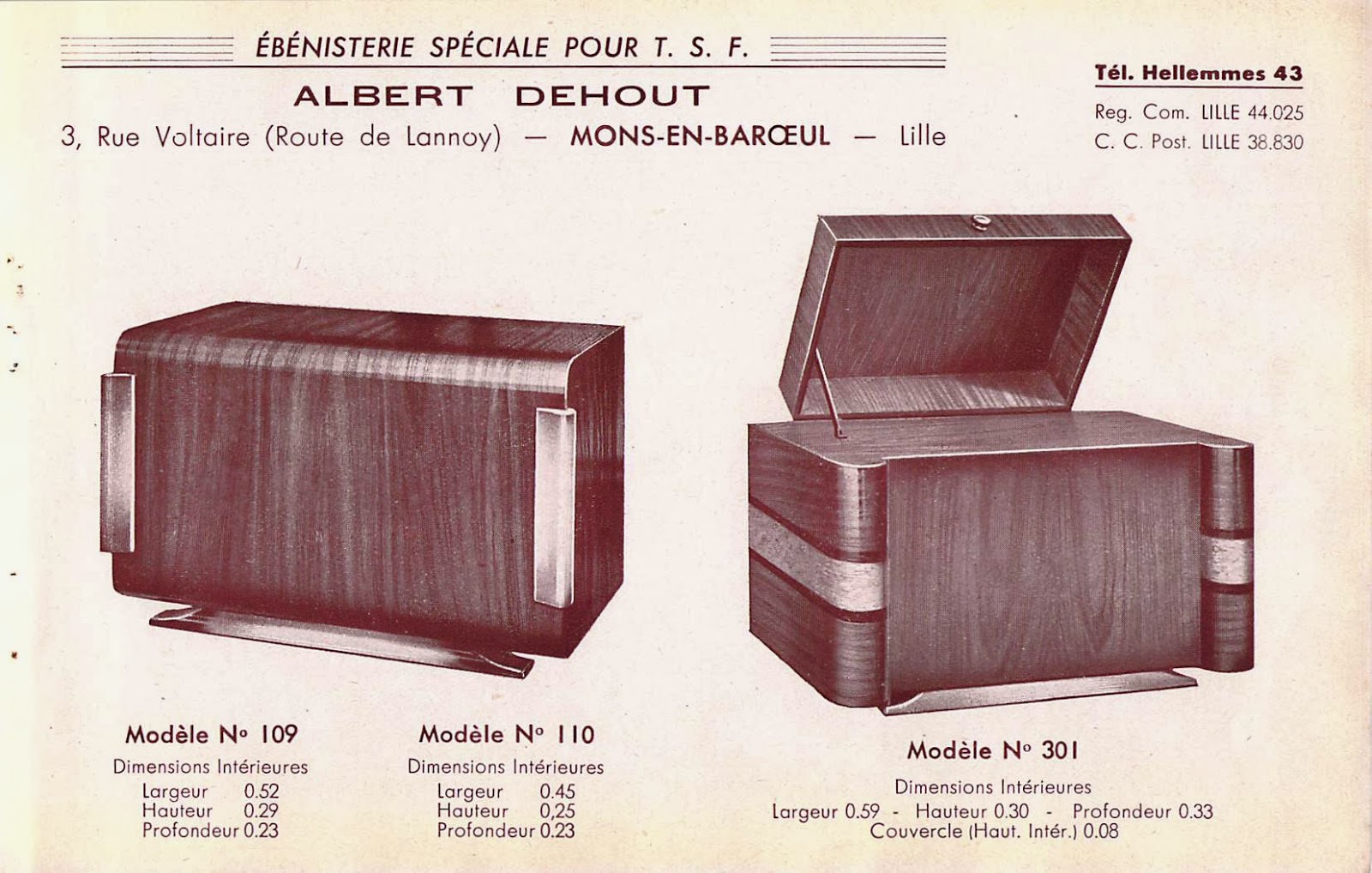

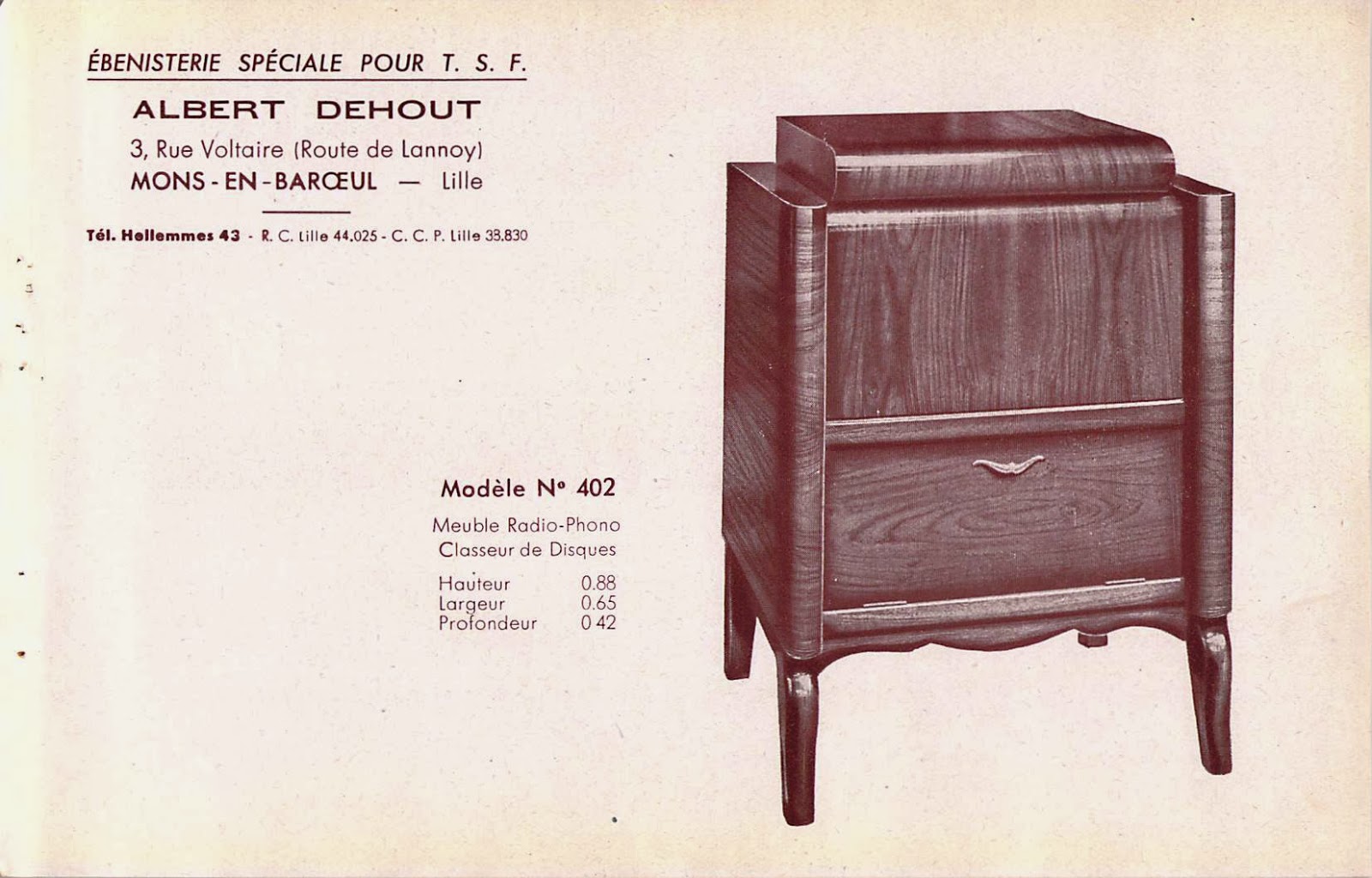

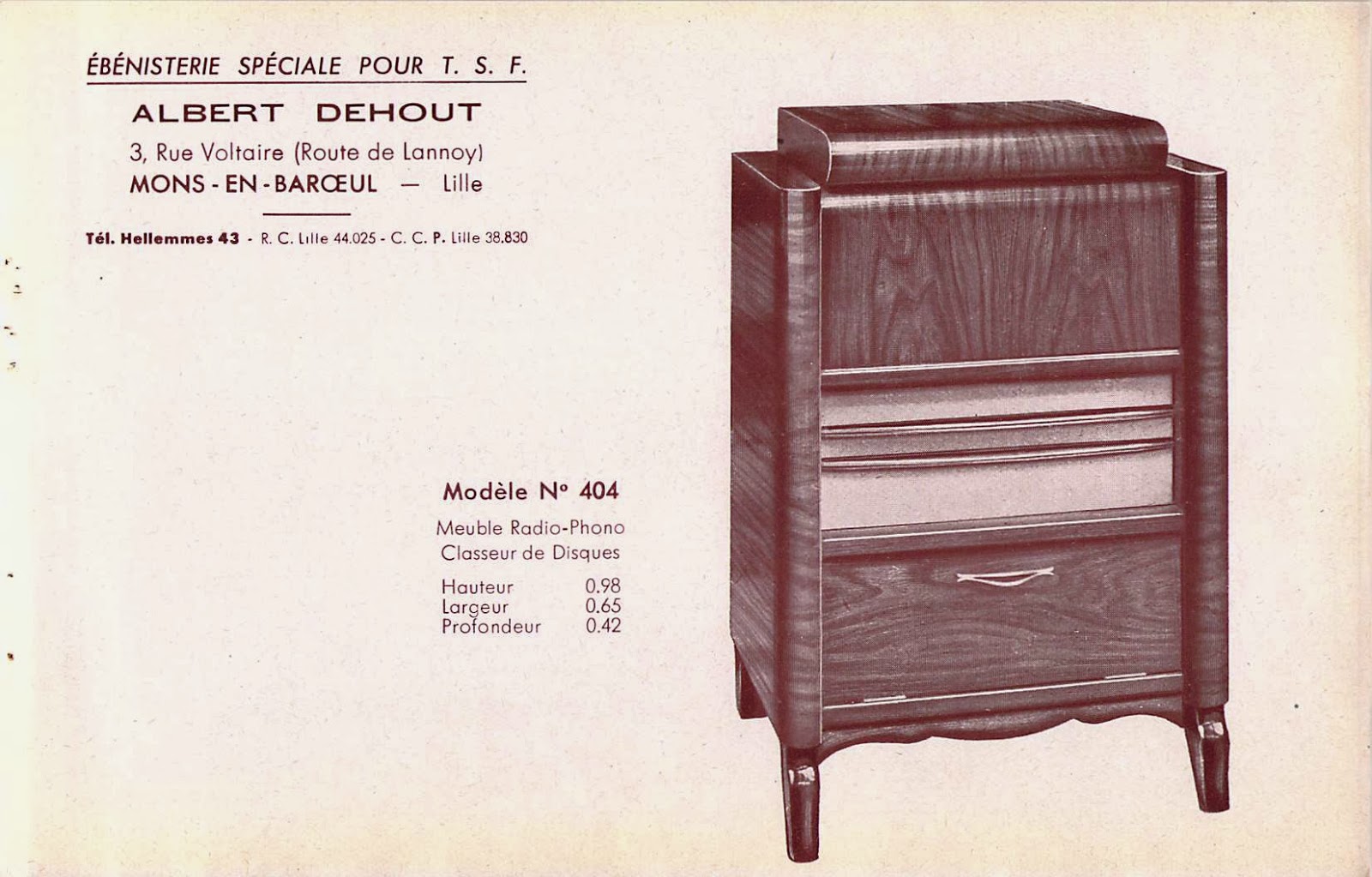

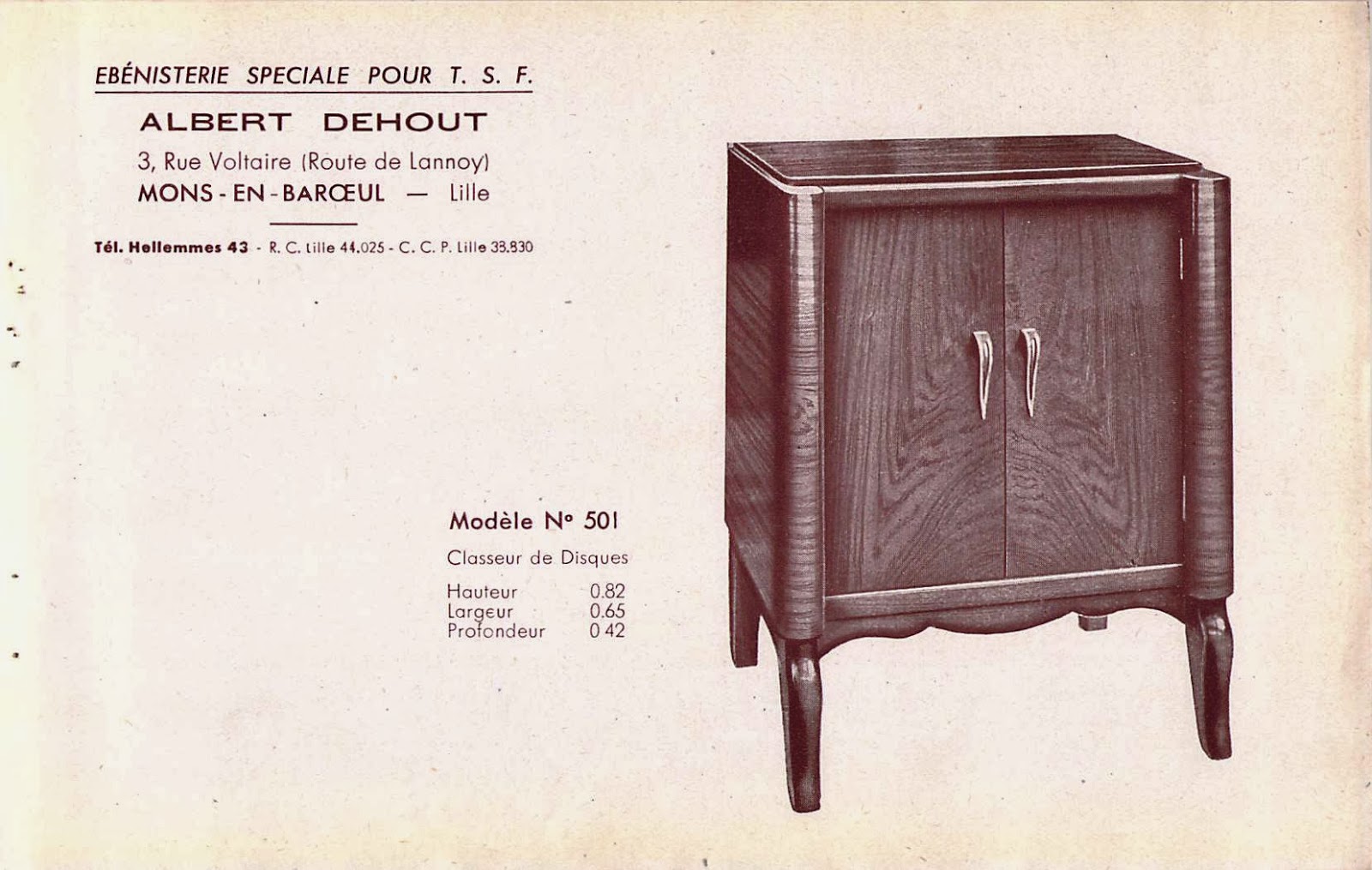

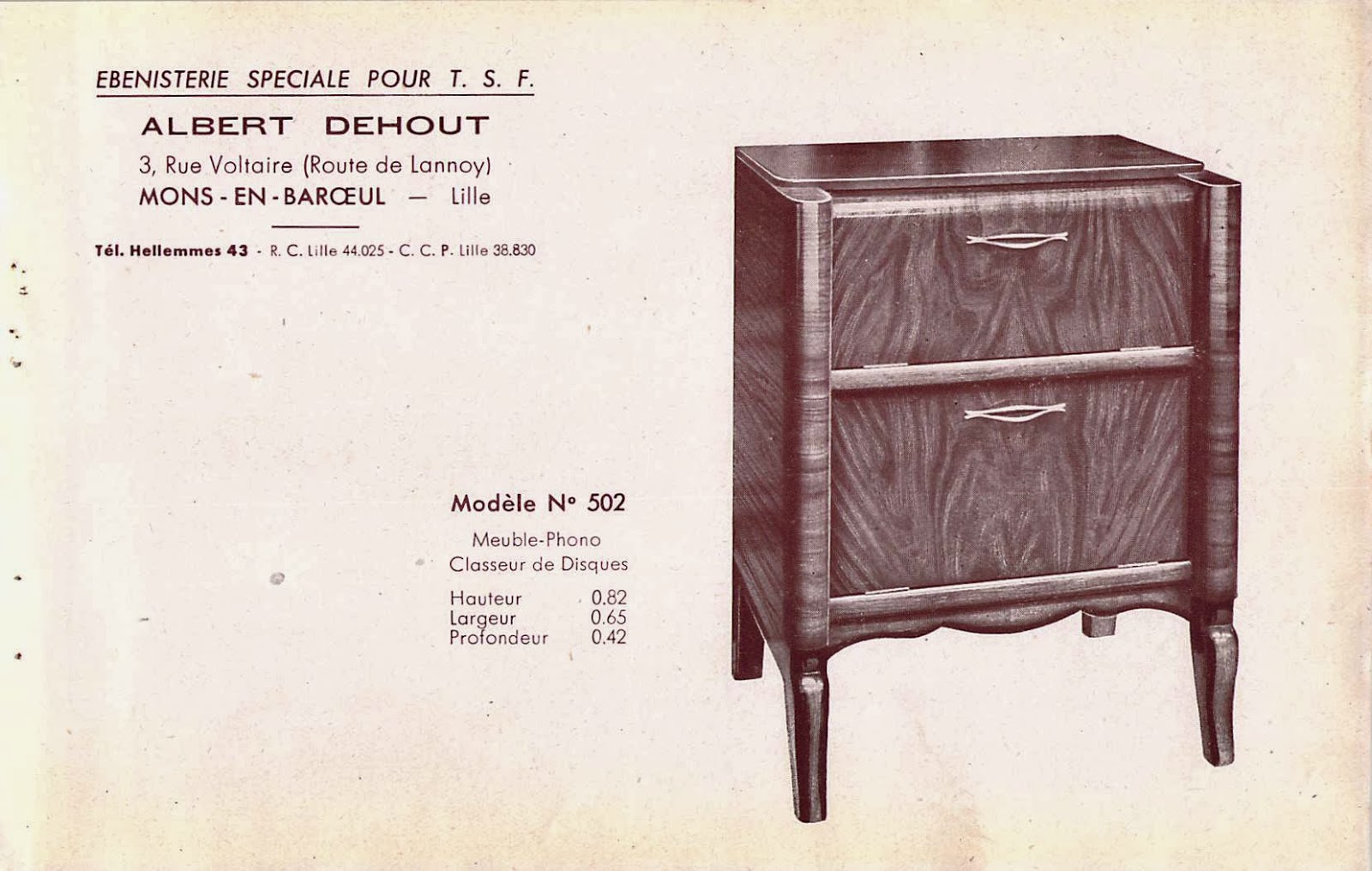

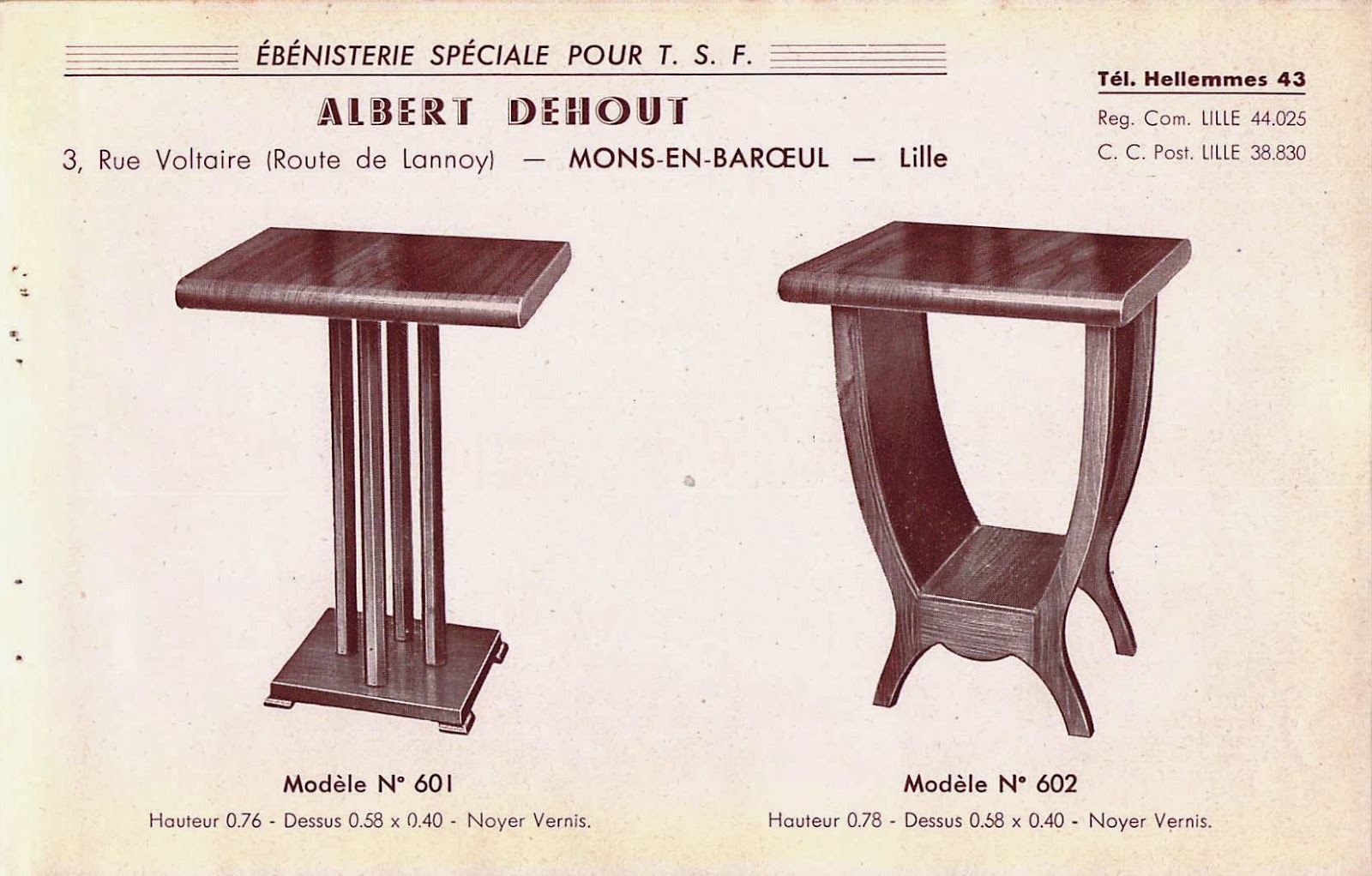

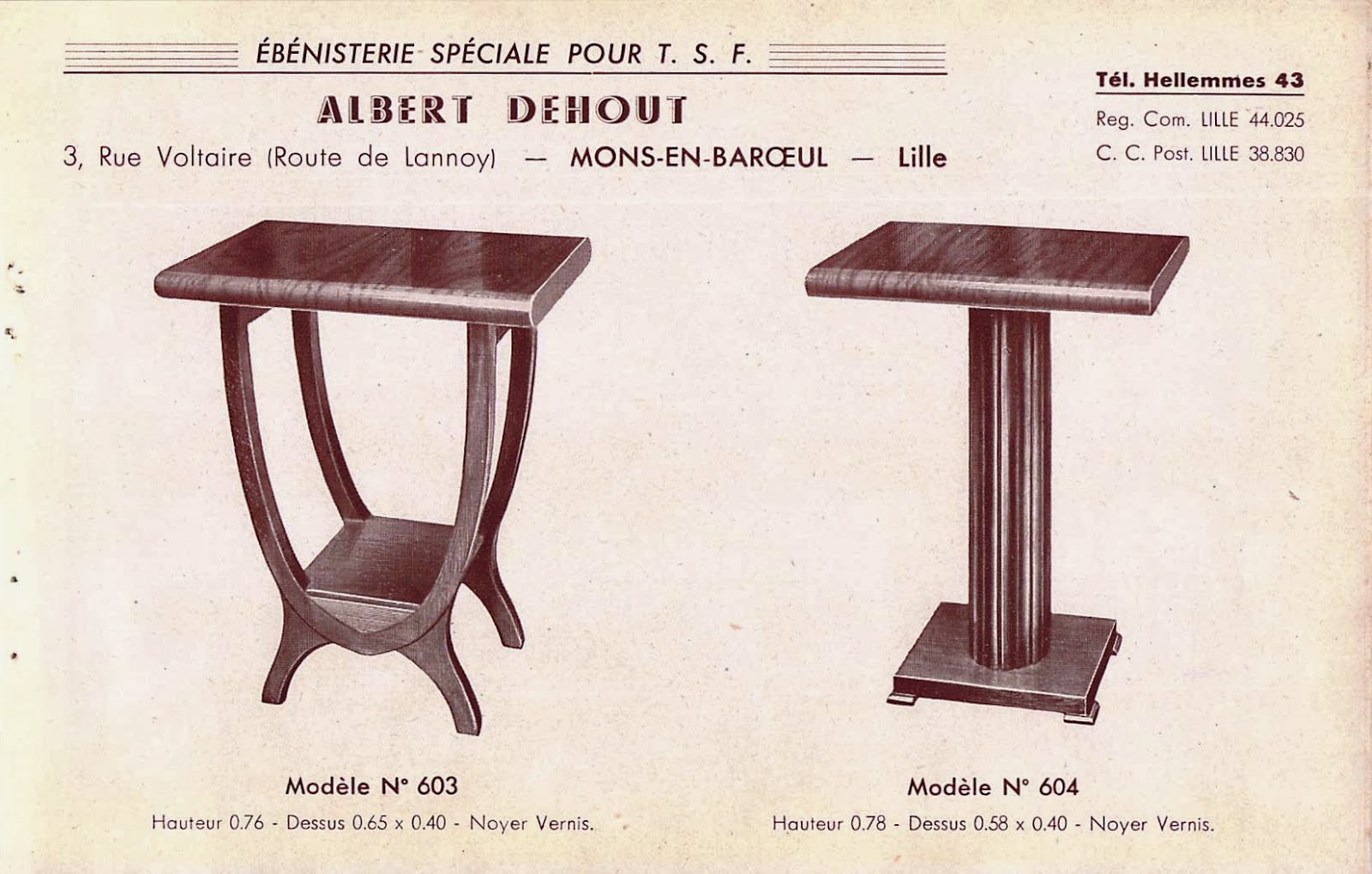

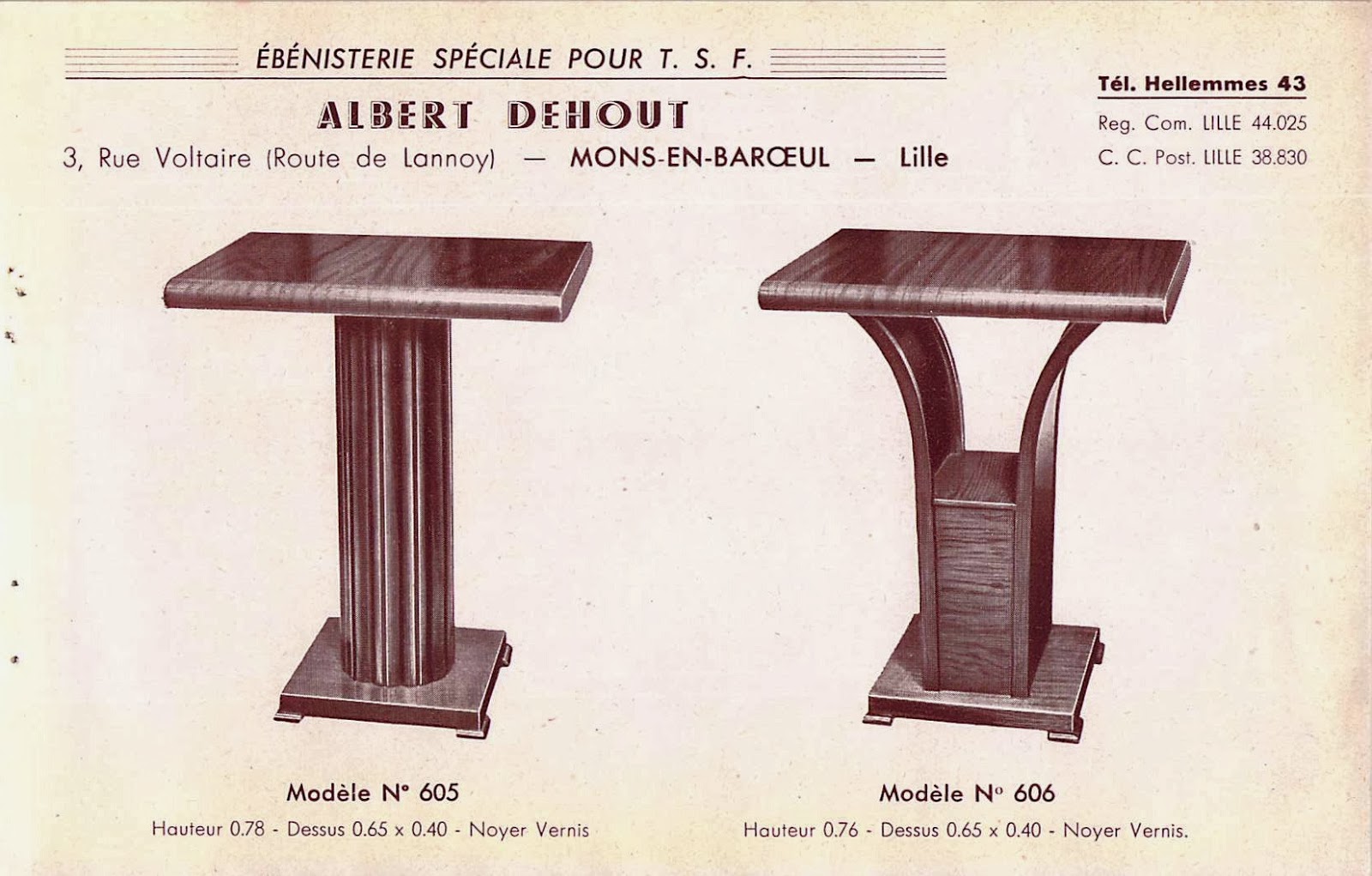

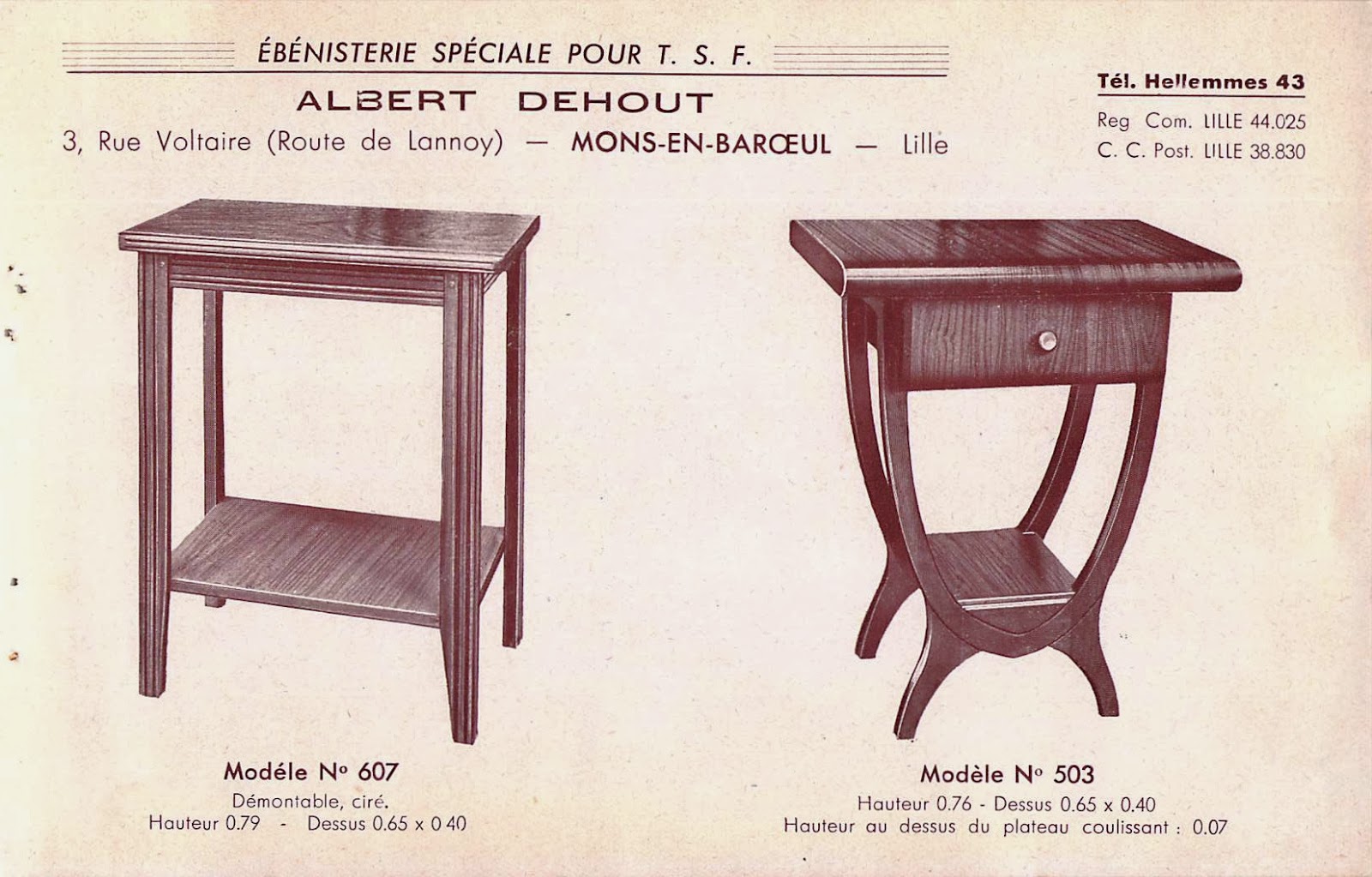

Tout est dit sur cette photographie, prise rue Voltaire, dans le Bas de Mons. Albert Dehout l’a fait réaliser en 1948 pour célébrer l’anniversaire de son entreprise, fondée en 1928. Il pose devant ses entrepôts devant lesquels est garée une camionnette de livraison portant son nom. Albert n’est pas un artisan ordinaire. Il dirige une « ébénisterie spéciale pour TSF ». Il a réinventé le vieux métier au service d’un outil moderniste : la « Transmission Sans Fil ». Elle permet aux heureux possesseurs de récepteurs de radiodiffusion de capter les passionnantes émissions régionales de « Radio PTT », nationales de Radio Paris, ou internationales de Radio Londres (très prisées pendant la guerre, dans le secteur). En ce milieu du XXe siècle, la radio est un luxe. On la trouve surtout dans les familles aisées. Les fabricants soignent autant l’électronique que l’apparence de l’objet. Il y a aussi les postes de radio imaginés par les électriciens de la ville, comme Lucien Parent, rue du Général de Gaulle. Avant-guerre, à Mons, très peu de maisons possèdent l’électricité. La plupart des postes de radio sont alimentés par des accus (de 4 ou 48 V, suivant les modèles) rechargés tous les 15 jours dans l’atelier de Lucien. L’entreprise d’Albert s’adresse aussi à une clientèle moins aisée. Beaucoup de gens de cette époque fabriquaient leurs postes de radio, eux-mêmes. Parfois, ceux-ci marchaient très bien mais leur apparence laissait à désirer. Il valait mieux cacher le génial bricolage de papa dans un meuble ad hoc. Albert Dehout, propose, à tous, « ses meubles pour TSF » qui classent les heureux propriétaires de postes dans la catégorie des « gens raffinés ». Il existe des modèles pour tous les goûts et à tous les prix. Il peut s’agir de simples tables aux dimensions et aux formes étudiées comme de commodes ou véritables armoires qui respectent le goût de l’époque et s’intègrent à la salle à manger ou au salon. Albert livre ses meubles en « noyer naturel verni » mais si on le lui demande, il fait du sur-mesure et fournit à ses clients des variantes en « chêne, acajou ou palissandre ».

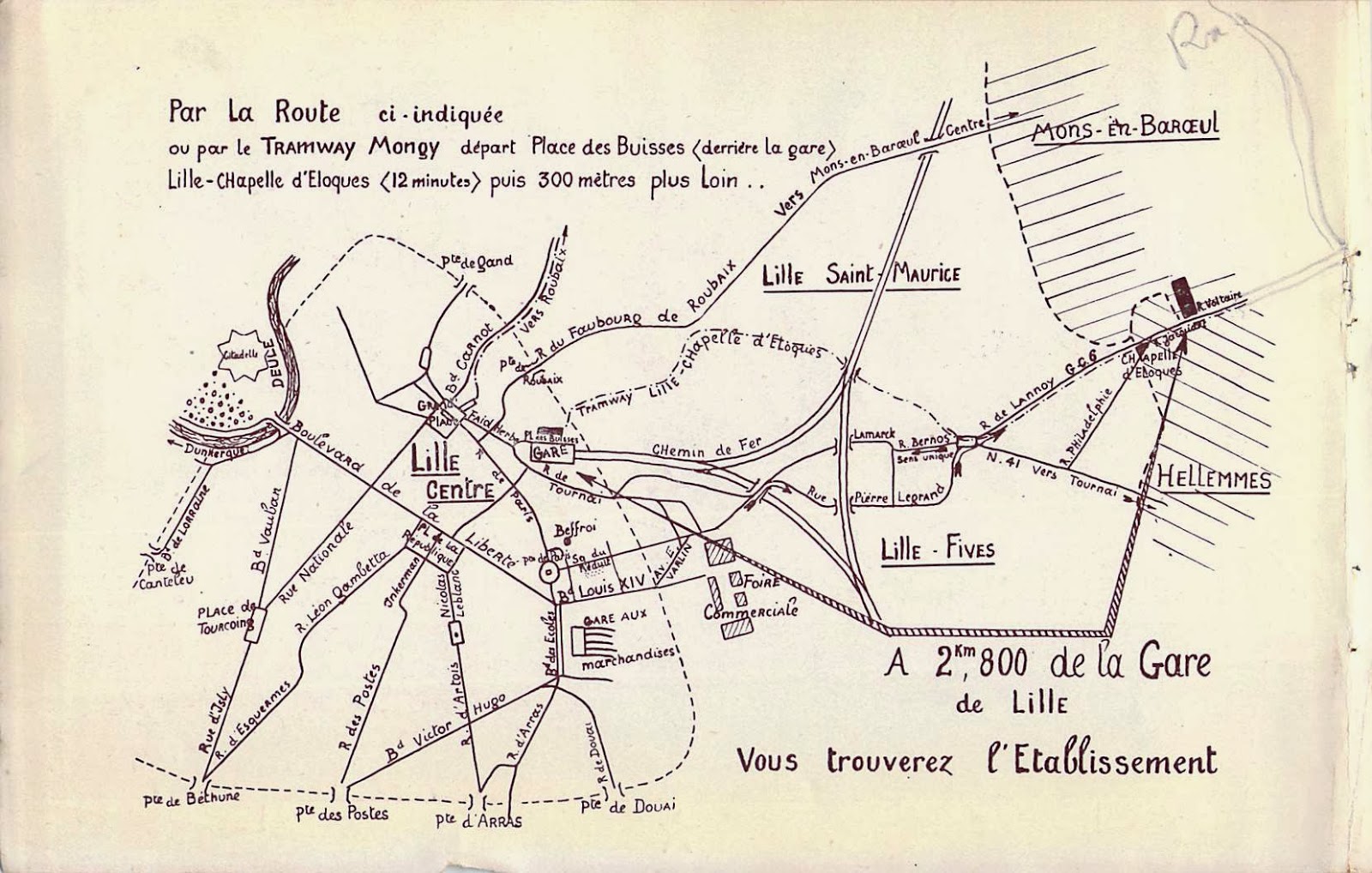

Voici comment il définit lui-même son travail dans ses réclames : « Le souci d’une bonne fabrication et la confiance acquise ont permis d’obtenir dans la région une place importante parmi les industries de la radio ». On vient de tout le Nord Pas de Calais pour acheter les meubles d’Albert, au 5 de la rue Voltaire. Il a fait dessiner, sur son dépliant, un plan avec l’itinéraire de la gare de Lille jusqu’à ses ateliers (2,8 km). On prend le Mongy place des Buisses jusqu’à la chapelle d’Eloques (12mn) et l’on se trouve à pied d’œuvre pour commander un magnifique meuble « spécial pour TSF » qui rendra le voisin fou de jalousie.

Charles Wilson, ébéniste rue Franklin, et qui a pris la succession de son beau-père, Robert Mouret en 1964, se souvient que, quelques années après sa prise de fonction un voisin de la rue Voltaire qui avait racheté l’ensemble des ateliers lui avait proposé de lui revendre les machines. « Je suis allé voir », explique-t-il. « C’était des machines très spécialisées. Je ne pouvais pas en faire grand-chose dans une activité d’ébénisterie classique. La transaction ne s’est pas faite ». Albert Dehout semble avoir cessé son activité aux environs de 1968.

|

| La couverture du catalogue de l'entreprise |

Illustrations

8 Le mode d’emploi et le plan pour se rendre de la gare de Lille à la boutique de l’entreprise (avec une annotation au crayon de la main d'Albert Dehout)

Cette entreprise a édité en 1968 une carte postale publicitaire, où l'adresse est le 1 rue Voltaire à Mons-en-Barœul, peu de temps avant l'arrêt de son activité.